Jedes Märchen enthält einen Kern Wahrheit. So ist es auch mit dem Medienmärchen von den schicksalhaften Brustkrebs-Genen. Anlass für meine Beschäftigung mit dem Märchen ist der Medienrummel, der durch die Mitteilung des Filmstars Angelina Jolie ausgelöst wurde.

Sie hatte sich beide (gesunden) Brüste amputieren lassen, weil sie Trägerin eines Brustkrebs-Gens ist und fürchtete das Risiko, frühzeitig wegen eines bösartigen Tumors der Brust (Mammakarzinom) versterben zu müssen.

Die Reaktionen über diese Therapie reichten (nicht nur bei den potentiell betroffenen Frauen) von ungläubigem Kopfschütteln über Bewunderung für den Mut bis hin zu einem sprunghaften Anstieg von genetischen Untersuchungen.

Ich möchte daher mit diesem Artikel einige Aspekte in den reichlich verbreiteten Medienmärchen zurechtrücken und zusätzliche Informationen über den heutigen Stand der Krebsentstehung und -Verhütung vermitteln – nicht nur in Bezug auf den Krebs der Brust. Von Prof. Dr. Jörg Spitz und Prof. Dr. Wolfgang Höppner.

Gibt es krebsauslösende Gene für Brustkrebs?

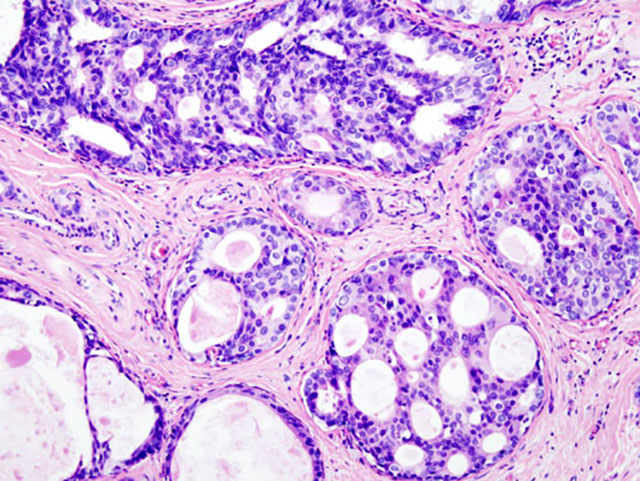

Fakt ist, dass Angelina Jolie zu den wenigen Menschen gehört, die von einem Elternteil eine krebsfördernde Keimbahnmutation vererbt bekommen haben. Dass Genmutationen eine Rolle bei der Krebsentstehung spielen ist nunmehr seit mehr als 25 Jahren bekannt. Neueren Datums ist das Wissen, dass der Brustkrebs (anstelle des Fachausdrucks „Mammakarzinom“ wird im Text von wenigen Ausnahmen abgesehen durchgehend von „Brustkrebs“ gesprochen) eine extreme genetische Heterogenität aufweist.

Ganz wichtig ist jedoch das Bewusstsein, dass es sich bei den BRCA-Genen nicht um krebsauslösende Gene handelt, sondern vielmehr um eine Schädigung von Reparatur-Genen, die eigentlich in der Lage sind, die immer wieder auftretenden Schäden des Erbgutes zu reparieren. Diese „selbst heilende Eigenschaft“ entfällt durch die vererbte Schädigung des Gens in allen Körperzellen.

Der Verlust kann nur teilweise von anderen Reparaturmechanismen ausgeglichen werden. Durch die ererbte Mutation wird das Risiko für eine Krebserkrankung erhöht, da der erste Schritt der Umwandlung einer normalen Zelle in eine bösartige Tumorzelle bereits vollzogen ist. Die Zellen sind damit aber noch keine Tumorzellen.

Es ist nämlich auch seit längerem bekannt, dass weitere „Treffer“ folgen müssen, die durch molekulare Schädigungen der DNA zusätzlich andere „Krebsgene“ entstehen lassen und mit der Zeit aus wenigen „zufällig getroffenen“ Zellen bösartige Krebszellen entstehen lassen.

Die Auslöser dieser weiteren Schritte in der Krebsentstehung sind für Angelina Jolie die gleichen, denen alle Menschen ausgesetzt sind (siehe spätere Ausführungen). Der tragische Unterschied für Träger einer krebsauslösenden Keimbahnmutation ist, dass aufgrund des bereits in allen Zellen vorhandenen 1. Treffers (in Form der Keimbahnmutation) ein „Vorsprung“ von 15 bis 30 Jahren bezüglich des Risikos der Krebsentstehung besteht (genetische Instabilität der Zellen).

Als Besonderheit entwickeln sich bei den erblich belasteten Frauen mehrere Tumoren gleichzeitig (multifokal) und Tumoren in mehreren Organen (beim BRCA1-Gen Brust, Eierstöcke, Darm und Prostata). Eine Operation zur prophylaktischen Entfernung eines potentiell vom Krebs betroffenen Organs erscheint nur auf den ersten Blick eine plausible Therapie. Was aber, wenn mehrere Organe betroffen sein können? Und was, wenn es sich um ein Organ handelt, dessen Funktion schwierig zu ersetzen ist? (Krebspatientinnen erleiden laut einer Studie mehr Nebenwirkungen durch die Chemo-Giftkur)

Man kann sich vielleicht vorstellen, wie schwer der Entscheidungsprozess für Arzt und Patientin zur Entfernung der Brüste und möglicherweise auch noch der Eierstöcke bei dieser Diagnose ist. Allerdings, eine Minderung des Krebsrisikos auf normale Werte hat man mit dieser Therapie noch lange nicht erreicht. Genau diese Perspektive ist jedoch eines der Anliegen unseres Artikels.

Das zweite Anliegen ist es, den falschen Eindruck zu beseitigen, Frauen ohne Nachweis eines ererbten Krebsgens seien damit ohne Risiko und aus dem Schneider: jede 8. Frau erkrankt in ihrem Leben an einem bösartigen Tumor der Brust, davon die Hälfte vor dem 65. Lebensjahr und die große Mehrheit (das sind etwa 95 %, ) entwickeln den Brustkrebs vor allem aufgrund von Umweltrisiken und Lebensstil, jedoch nicht aufgrund einer Genmutation. Diese Zusammenhänge und die daraus resultierenden Möglichkeiten zur Vermeidung des Brustkrebses sollen im Folgenden dargelegt werden.

Reguliert das Gen die Zelle … oder umgekehrt?

Wie wir seit der Jahrhundertwende wissen, regulieren nicht die Gene die Zelle, sondern die Zelle reguliert ihre Gene (also auch die so genannten Tumor-Gene), je nach den Erfordernissen des Zellstoffwechsels. Ein Tumor-Gen kann sich also in der Regel nicht einfach selbst anschalten. Die Steuerimpulse innerhalb der Zelle werden abgestimmt mit Informationen, die von außen an die Zelle herangetragen werden.

Dies können Hormone, Nervenimpulse, Zytokine und andere Botenstoffe oder auch mechanische Veränderungen im Extrazellularraum sowie Mikronährstoffe aus der Nahrung sein. Dieses komplexe Wechselspiel von Genen und Umwelteinflüssen nennt sich Epigenetik und kann aus Platzgründen hier in seiner ganzen Breite nicht erläutert werden.

Fakt ist jedenfalls, dass sich ein bösartiger Tumor nur aus dem Zusammenspiel von einer Vielzahl von Faktoren entwickeln kann, zu denen neben den beiden zitierten Brustkrebs-Genen zahlreiche Faktoren unseres Lebensstils zählen. Dabei gilt diese Voraussetzung auch für alle späteren Entwicklungsstadien eines Tumors und seiner Metastasen.

Dies bedeutet, dass ein einmal entstandener Tumor nicht zwangsläufig immer weiter wächst und seinen Wirt zerstört. Das geschieht nur, wenn über Jahre hin in diesem Körper immer wieder die tumorfördernden Faktoren die hemmenden Faktoren überwiegen, d.h. der Körper in seiner ursprünglichen Steuerung und Funktion gestört ist. Umgekehrt ist der Körper in aller Regel in der Lage, umgehend auf das Tumorgeschehen zu reagieren, sobald die ursprünglichen Schutzfunktionen wieder hergestellt werden.

Die Tumorgenese ist allerdings eine Kaskade von molekulargenetischen Veränderungen, bei der jede Stufe die Zelle tumorgenetisch weiter destabilisiert. Je weiter dieser Prozess fortgeschritten ist, desto weniger haben die „ursprünglichen Schutzfunktionen“ eine Chance.

Wer also nach der Diagnose einer Tumorerkrankung in einem ganzheitlichen Ansatz seinen Körper und seinen bisherigen Lebensstil einer kritischen Analyse unterzieht, wird mit Sicherheit einige Faktoren erkennen, die tumorförderlich gewesen sind – dies gilt auch für den Brustkrebs.

Gelingt es den Betroffenen, diese Faktoren positiv zu beeinflussen oder gar zu beseitigen, haben sie gute Chancen, zusätzlich zu der üblichen Behandlung auf das weitere Tumorgeschehen Einfluss zu nehmen. Andernfalls nimmt das Schicksal seinen Lauf. Um das komplexe Geschehen etwas zu veranschaulichen, sollen im Weiteren einige Faktoren etwas näher erläutert werden (Sensation: Regenwaldfrucht eliminiert Krebs in Minuten).

Die Regenerationsfähigkeit unseres Körpers

Hier soll jetzt nicht die Rede sein von Früherkennung oder der Vermeidung hinreichend bekannter Risiken wie Rauchen oder giftiger Substanzen aus der Umwelt. Genauso wichtig, jedoch bislang viel zu wenig beachtet, sind nämlich positive Schutzfaktoren, über die der Körper eigentlich verfügt. Bereits bei der immer wieder als schicksalhaft beschworenen Schädigung des Erbgutes, also eines Gens z. B. durch eine ionisierende Strahlung oder eine chemische Einwirkung auf die Erbsubstanz, ist damit der Krebs noch längst nicht entstanden, wie zuvor bereits ausgeführt.

Der Körper verfügt über mindestens vier verschiedene Reparatursysteme in der Zelle, die das Erbgut wieder reparieren können. Da sich das Leben auf der Erde unter ständig einwirkender ionisierender Strahlung entwickelt hat, kann die Natur mit solchen Pannen umgehen. Unsere Gesundheit ist dadurch nicht in Gefahr. In einer der größten wissenschaftlichen medizinischen Datenbanken finden sich zum Zeitpunkt der Abfrage im August 2013 mehr als 180 Artikel zum Thema DNA-Reparatursysteme.

Reicht die Reparaturfähigkeit einmal nicht aus, sorgt ein weiterer Mechanismus dafür, dass diese Zelle mit ihrer gestörten Gensequenz nicht zu einem bösartigen Tumor wird: die Apoptose, der programmierte Zelltod, ein seit langem bekanntes Phänomen, das jedoch bei den Diskussionen um die schicksalhafte Tumorentstehung durch einen genetischen Schaden gerne vergessen wird (mehr als 70.000 Einträge in der oben genannten Datenbank!).

Der Anstoß für die Apoptose kommt entweder aus der Zelle selbst oder von den umgebenden Zellen, die genauestens über das Geschehen in ihrer Nachbarschaft informiert sind. Alle Zellen sind nämlich untereinander durch Brücken verbunden, die nicht nur der Fixierung an diesem Ort dienen, sondern auch dem Informationsaustausch. „Man“ weiß also sehr genau, wie es dem Nachbarn so geht.

Werden „Unregelmäßigkeiten“ in der Nachbarschaft festgestellt, wird der Nachbar zur Ordnung gerufen. Reagiert die betroffene Zelle nicht so, wie es sich gehört, wird von den Nachbarzellen die Apoptose eingeleitet, die betroffen Zelle aufgelöst und der Tumor somit an seiner Entstehung gehindert. Der Verlust einer einzelnen Zelle stört den Körper angesichts einer Gesamtzahl von mehr als 100 Milliarden Zellen überhaupt nicht (Zitronen und Natron zerstören Krebszellen, doch die Pharma schweigt!).

Vitamin D als Beispiel für Steuerungsfaktoren, die einen Tumor ausbremsen

Erst wenn diese Zellbrücken aus irgendwelchen Gründen nicht mehr vorhanden sind, kann die „entartete Zelle“ versuchen, ihr bösartiges Spiel weiter zu spielen. Doch auch dann ist sie noch weit davon entfernt, sich problemlos zu vermehren, und einen Tumor und später Metastasen zu bilden. Beispielhaft für zahlreiche andere Faktoren sollen die umfangreichen Schutzfunktionen von Vitamin D, dem Sonnenhormon, vorgestellt werden.

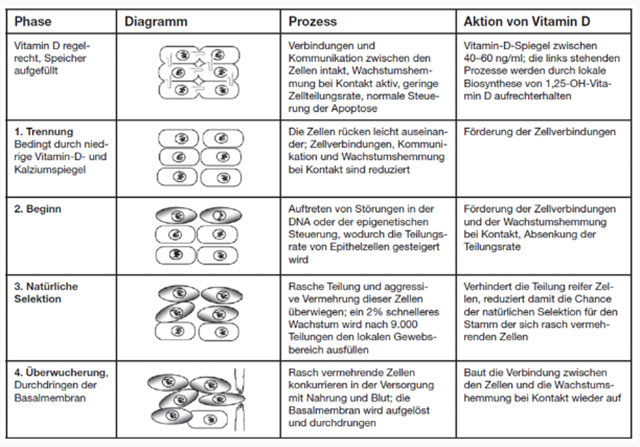

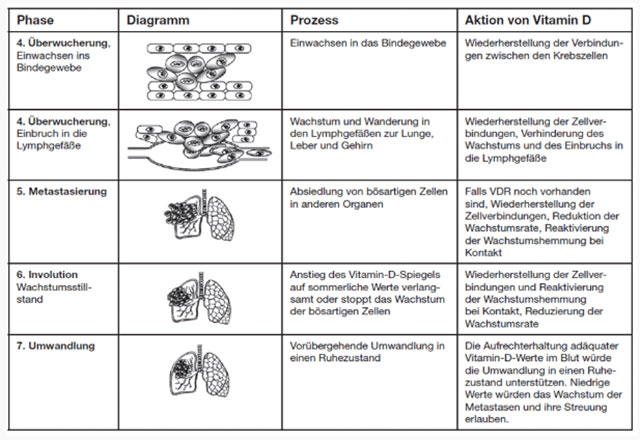

In den Tabellen 1A und 1B ist die Entwicklung eines bösartigen Tumors durch alle Stadien hindurch bis zur Metastase schematisch dargestellt. Auch die Entwicklung beim Brustkrebs entspricht weitgehend diesem Schema. In der letzten Spalte der Tabellen findet sich dabei jeweils die Information, welche Wirkung das Sonnenhormon in diesem Stadium hat.

(Tab 1A: Schematische Darstellung des Beginns einer Tumorentwicklung im Körper und Einfluss von Vitamin D auf die Entwicklung von Krebszellen (nach Spitz J und Grant B, 2010 übersetzt aus Garland CF 2009))

(Tab. 1B: Schematische Darstellung einer Tumorprogression Vermehrung der Krebszellen, Bildung von Metastasen und die Wirkung von Vitamin D auf diesen Prozess (nach Spitz J und Grant B 2010, übersetzt aus Garland CF 2009))

Angesichts der vielfältigen Wirkungen von Vitamin D auf das Tumorgeschehen sollte man annehmen, dass sich dieser Effekt auch in einschlägigen Studien dokumentieren lässt. Dies ist in der Tat so. So fanden französische Wissenschaftler eine eindeutige Abhängigkeit der Häufigkeit des Mamma Karzinoms vom Breitengrad des Wohnortes in Frankreich (mit entsprechend unterschiedlicher Sonnenexposition) und von der Zufuhr von Vitamin D als Nahrungsergänzung.

In Deutschland berichteten Mitarbeiter des deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg über eine ausgeprägte Abhängigkeit des Brustkrebses vom Vitamin D Spiegel im Blut postmenopausaler Frauen. Für Frauen mit einem normalen Vitamin D Spiegel reduzierte sich das Risiko für Brustkrebs um 70 %! (Das Märchen vom unnötigen und gefährlichen Vitamin D)

Das beweist doch nichts?

Solchen Untersuchungen wird regelmäßig entgegengehalten, dass der dargestellte Zusammenhang nicht beweisend sei, weil es sich nicht um evidenzbasierte Studien handele. Damit sind die typischen Pharmastudien gemeint: Prospektiv, doppelblind, Placebo-kontrolliert und randomisiert. Aber auch so etwas gibt es für Vitamin D und die Tumorentstehung.

Dazu erhielten etwa 1100 Frauen vier Jahre lang täglich eine Kombination von Vitamin D und Kalzium. Die Zusammenstellung des Präparates resultiert daher, dass es sich eigentlich um eine Untersuchung zur Vermeidung von Osteoporose handelte, bei der als weiteres Untersuchungsziel die Frage nach der Tumorhäufigkeit gestellt wurde.

Nach Ablauf der vier Jahre waren in der „Therapiegruppe“ nur ganz wenige bösartige Tumore entstanden. Daraus berechnete sich eine Reduktion des Risikos (für alle Tumorarten) von etwa 80 %!

So richtig brisant wird allerdings die Situation in Bezug auf Vitamin D erst durch die Tatsache, dass bedingt durch unseren Lebensstil etwa 70-90 % der Bevölkerung unabhängig vom Alter zumindest im Winter einen Vitamin D-Mangel aufweisen. Dieser Umstand bedeutet, dass diese Menschen mehr als die Hälfte des Jahres nicht über einen ausreichenden Spiegel dieses Schutzfaktors für unsere Gesundheit verfügen.

So kann vorhandenes Tumorgewebe in diesen Zeiten ungehindert wachsen – zumindest was die Wirkung von Vitamin D angeht. Von diesem Umstand profitieren alle vorhandenen, klinisch noch nicht nachgewiesenen Tumore – auch der Brustkrebs in jeglichem Stadium.

Auch dieser Aspekt ist mehrfach in der Literatur belegt. So haben praktisch alle Tumorpatienten, die im Sommer operiert werden (zu einem Zeitpunkt, wo sie über relativ mehr Vitamin D als im Winter verfügen) eine höhere Überlebenschance als Patienten, die sich im Winter der Operation des gleichen Tumors unterzogen.

In Toronto, Kanada, ergab die Verlaufskontrolle von mehr als 500 Patientinnen über zehn Jahre nach der Operation ihres Brustkrebses für die Patientinnen mit einem niedrigen Vitamin D Spiegel eine Verdopplung der Sterblichkeit und eine 75 % höhere Wahrscheinlichkeit für Metastasen. Die Effizienz von Vitamin D ist somit weit höher als die der Früherkennung durch die Mammografie, die keine Tumoren verhindert, sondern durch die Strahlenbelastung sogar noch zusätzliche Fälle von Brustkrebs entstehen lässt (Sauerstofftherapie im Einsatz gegen Krebs).

Einfluss weiterer Faktoren des Lebensstils auf die Tumorentstehung und -Ausbreitung

So eindrucksvoll diese Daten über die umfangreichen Wirkungen von Vitamin D für unsere Gesundheit auch sind, so wichtig ist es, sich darüber klar zu werden, dass das Sonnenhormon nur einer von zahlreichen Faktoren ist, die das Tumorgeschehen beeinflussen. So haben zum Beispiel die kanadischen Wissenschaftler R. Béliveau und D. Gingras ein ganzes Buch gefüllt mit den krebshemmenden Bestandteilen von Nahrungsmitteln.

Die deutsche Ausgabe des Buches trägt den bezeichnenden Namen: „Krebszellen mögen keine Himbeeren“. Die Liste der aufgeführten Lebensmittel, die in unserer Küche problemlos verfügbar sind, reicht dabei von den Himbeeren des Buchtitels über diverse Kohlsorten, grünen Tee und Kräuter bis hin zu verschiedenen Gewürzen des Fernen Ostens.

In den wissenschaftlichen Datenbanken gibt es alleine zum Thema Resveratrol (u.a. im Rotwein) und Krebs inzwischen über 300 Publikationen, davon etwa 100 in den vergangenen beiden Jahren. In der Dimension vergleichbar sind die Berichte über die Wirkung von Pflanzenfarbstoffen (Polyphenolen) auf das Krebsgeschehen. Damit kann das Kochbuch zum Ratgeber in Sachen Gesundheit werden, auch wenn sich damit natürlich nicht die klassische Behandlung von Tumoren erübrigt.

Ähnlich umfangreich sind die Kenntnisse über die Bedeutung der körperlichen Aktivität für die Entstehung bzw. Hemmung von Tumoren. In einer großen, internationalen wissenschaftlichen Datenbank finden sich fast 900 Publikationen mit deutlich zunehmender Tendenz in den vergangenen Jahren. Für 2013 ist gar mit einer Verdopplung der Zahl im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

Hatte man früher angenommen, dass dieser positive Effekt auf die verbesserte Durchblutung des Körpers im Rahmen des Sports zurückzuführen ist, wissen wir heute, dass die Muskulatur – sofern sie beim einzelnen Menschen noch vorhanden ist und benutzt wird – bei ihrer Tätigkeit eine Vielzahl von Botenstoffen ausschüttet, die auf alle anderen Organe (einschließlich des Gehirns!) Einfluss nehmen. Damit wird die Muskulatur zu einer Drüse, einem endokrinen Organ mit weit reichender Wirkung im Körper.

So untersuchte eine Arbeitsgruppe aus Kanada mehr als 1000 Frauen mit einem beginnenden Mammakarzinom. Die vor wenigen Wochen publizierten Ergebnisse zeigen abhängig von der körperlichen Aktivität (etwa 3 Stunden Laufen pro Woche oder 24 Stunden Haushaltsarbeit, jeweils in mäßiger Intensität) eine Reduktion des Risikos für eine Tumorentstehung um rund 40 % im Vergleich zu untätigen Frauen. Und auch zum Thema Epigenetik, Sport und Brustkrebs gibt es erste Untersuchungen.

Im Juli 2013 berichteten amerikanische Kollegen über die Einflussnahme von körperlicher Aktivität auf bestimmte Gen-Polymorphismen, die ähnlich, jedoch nicht so ausgeprägt wie BRCA1 und 2 mit der Entstehung des Mamma Karzinoms in Beziehung stehen, sowie auf mehrere Reparatur- Gene. Die gesteigerte körperliche Aktivität führte dabei zu Modifikationen dieser Gene mit einer Risikoreduktion um etwa 40 %. Sport ist also nicht Mord – wie Winston Churchill gesagt haben soll – sondern dient effektiv unserer Gesundheit – und das nicht nur bei den Herz-Kreislauferkrankungen.

Kommen wir zu dem Körperteil, das die wenigsten Menschen mit der Ursache und Entstehung von Krebs in Verbindung bringen: unser Gehirn. Aber auch dieses Organ besteht aus Zellen wie alle anderen Organe. Auch wenn die Gehirnzellen speziell gebaut sind sowie spezielle Fähigkeiten und Aufgaben haben, ändert dies nichts daran, dass ebenfalls in den Gehirnzellen die Gene je nach Einflussfaktoren an und abgeschaltet werden. Zu diesen Einflussfaktoren gehören Signale, die aus der Außenwelt stammen, über die fünf Sinne aufgenommen und an definierte Strukturen des Gehirns genauso weitergeleitet werden, wie die Signale aus dem Körper selbst. Dieser Informationsmix wird dort in biologische Signale umgewandelt.

Diese Signale wiederum können Gene aktivieren, die eine Vielzahl von Botenstoffen produzieren und über das Blut in den Körper abgeben, wo sie bevorzugt auf das Immunsystem Einfluss nehmen. Damit müssen wir nun auch das Gehirn zu den Drüsen zählen, wie alle anderen Organe auch. Das Zusammenspiel von den Sinneseindrücken und Botenstoffproduktion wird als Psycho-Neuro-Immunologie bezeichnet und beeinflusst so gut wie alle Funktionen im Körper – auch das Geschehen beim Brustkrebs.

Für das Verständnis der Wirkung der zuvor beschriebenen, ganz unterschiedlichen Faktoren auf unsere Gesundheit und das epigenetische Geschehen im Körper ist noch ein weiterer Umstand von entscheidender Bedeutung: die Zahl der Risikofaktoren. Diese Erkenntnis verdanken wir einer großen, internationalen Studie, die mit Krebs eigentlich nichts zu tun hat. Es geht jedoch um das grundsätzliche Prinzip der Stoffwechselveränderung im Körper. Bei dieser Studie wurden 30.000 Patienten aus aller Herren Länder mit einem Herzinfarkt untersucht, um herauszufinden, welche Risikofaktoren für die Entstehung des Herzinfarktes verantwortlich waren.

Als erster „Aha-Effekt“ zeigte sich, dass die Gene so gut wie gar keinen Einfluss hatten, denn die gefundenen neun Faktoren für das Risiko eines Herzinfarktes waren bei den Japanern identisch mit den Risikofaktoren der Patienten in Afrika und Süd- sowie Nordamerika und Europa. Diese Risiken beziehen sich überwiegend auf unseren Lebensstil und sind inzwischen hinreichend bekannt (zum Beispiel Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, Stress etc.).

Jedes einzelne Risiko erhöhte die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden etwa um den Faktor 2,5. Hatte jemand vier Risikofaktoren, erhöhte sich allerdings die Wahrscheinlichkeit nicht um den Faktor zehn (4 × 2,5 = 10), sondern bereits um den Faktor 42. Hatte jemand jedoch alle neun Risiken, stieg die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt um den Faktor 330 an!

Aus diesen Zusammenhängen wird deutlich, wie wichtig die Kenntnis des individuellen Risikoprofils eines Menschen ist, um sein Erkrankungsrisiko abzuschätzen und konsequent zu reduzieren. Das genetisch bedingte Risiko spielt dabei nur in ganz wenigen, speziellen Fällen eine alles entscheidende Rolle und verdient daher deutlich weniger Aufmerksamkeit als unser Lebensstil.

Allerdings könnte die zunehmende Kenntnis der epigenetischen Zusammenhänge dazu führen, eines Tages auch genetisch bedingte Risiken durch gezielte Präventionsmaßnahmen des Lebensstils zu modifizieren. Die chirurgische Beseitigung von Risikofaktoren in einzelnen Organen kann hingegen wohl kaum eine befriedigende Lösung darstellen. Diese Einschätzung gilt auch für die bereits erwähnte Mammografie zur „Früherkennung“ des Mammkarzinoms.

Wenn der Medienrummel um Angelina Jolie dazu geführt hat, Männer und Frauen gleich welchen Alters für das komplexe Geschehen bei der Krebsentstehung zu sensibilisieren, ließe sich dem Ganzen noch ein positiver Aspekt abgewinnen. Fatal wäre jedoch die Konsequenz, sich nach einem negativen Gentest erleichtert zurück zu lehnen und das Krebsproblem abzuhaken.

Noch wichtiger als die Sensibilisierung für die Krebserkrankung ist jedoch unser Ziel, die Sensibilisierung der Menschen für die Möglichkeiten und Chancen einer gezielten Reduzierung des Risikos mithilfe einer Änderung ihres Lebensstils.

Eine solche, auf den einzelnen Menschen bezogene Vorgehensweise verdient dann das Prädikat „Spitzen-Prävention für eine menschliche Medizin“. Mehr zu diesem Thema gibt es auf der Webseite der „Deutschen Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention“ (www.dsgip.de).

Literatur:

Natriumbicarbonat: Krebstherapie für jedermann – Der Bestseller jetzt im Taschenbuch –

Codes Humanus – Das Buch der Menschlichkeit

Kurkuma: Kleine Wunderwurzel, große Wirkung

Quellen: PublicDomain/symptome.ch am 15.11.2018